大深度地下利用による情報基盤の信頼性向上

担当理事:本名誠二

1.我が国における自然災害発生の変化と着目すべき課題

我が国は自然災害発生の多い国であり、地球温暖化が要因とも言われている巨大台風や 竜巻発生および局地的豪雨といった異常気象によって洪水、高潮等による水災害や土砂災 害の被害規模が大きくなってきている、さらには地震や津波、また最近になって活発化す る火山活動に伴う火山災害などによって国民はこれまで以上に多くの犠牲と苦難を経験し てきている。このような自然災害に国民はどう向き合っていくべきかという大きなテーマ の中で、特にその発生が近づきつつあるとも言われている東京直下型地震発生に着目し、 東京一極集中によってもたらされる甚大な被害発生をどう減らしていけるのかが大きな課 題の一つと言えよう。

2.東京直下型地震を想定した課題解決の視点

東京直下型地震発生に行政はどう対処すべきかについては、より有効な手段選択と集中 的な対策の実施が基本的な考え方になる。つまり、限られた予算等の中でいかに効果的、 効率的な対策が図られるか、そのために発災時において優先的に守るべき対象を選択し、 対処することが重要と考える。また優先的に対策を講じるべき対象は、国家の中枢である 皇居、総理官邸等の政府機関、発災時における情報収集や初動対応の実施等を率先して行 う行政機関、我が国の国力を牽引する大学や研究機関、自ら移動するのが困難な患者を抱 える大病院、飛行場、鉄道、高速道路等の交通管制施設などが想定される。

3.発災時において重要な電力と通信手段の確保

平成11年3月11日の午後に発生した東日本大震災の際に、福島第一原子力発電所で は非常用電源装置が高台に設置されていなかったことから、来襲した大津波によりそのほ とんどを稼働させることができず、原子力発電所への電力供給がストップし、冷却水を原 子炉内に供給できなかったことが事態を大きく深刻化させたことは記憶に新しい。また、 限られた情報通信手段により情報が錯綜したり、現場の状況を迅速かつ的確に把握し、対 策に生かすといった重要な作業に大きな支障を生じたのではないかとの疑念を持たざるを 得ない状況でもあったと考える。 これらの事象は、危機管理においてその中心的機関への電力供給と十分な情報通信手段 の確保が如何に重要かを示していると思える。

4.大都市東京における新しい電力と情報の道

電力はそのほとんどが電柱による架空線によって供給され、一部無電柱化が進んだ区域 では地中部に構築された電線共同溝等に電力ケーブルが配線されている。一方、情報通信 2 設備に関しては、国や自治体等では管理用として独自に光ファイバ等の通信ケーブルを架 空または地中埋設配管内に布設したり、民間の通信会社の通信サービスを利用している。 しかし、これらのケーブルは地上または地表に近い地中に布設され、大規模な直下型地震 が発生した際には断線のリスクが極めて高いと言える。一般的に通信の信頼性向上策とし てはループによる2ルート化やメッシュ状にした多ルート化、あるいは断線の心配がない 無線によるバックアップを設けること等が行われている。しかしながら、大規模な直下型 地震の際においては、上記のような方法をとっても十分な電力や通信の確保を図るのは困 難と言わざるを得ない。 これらの事項を踏まえ、電力供給および通信接続の信頼性を確保する手段として、地震 による揺れの影響が少ない大深度地下の利用に着目した。大深度地下の定義は以下に示す とおりであり、社会資本の整備空間として円滑に利用するための制度として「大深度地下 の公共的使用に関する特別措置法」(平成13年4月1日施工)が成立している。

【大深度地下の定義】 次のいずれか深い方の深さの地下を「大深度地下」と定義。

① 地下室の建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)

② 建築物の基礎の設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10 m以深)

また、電力および情報基盤に限らず社会資本整備として大深度地下を利用するメリット として、次に示すような点があげられる。

① 大深度地下の使用権設定により、都市部における事業期間の短縮、計画的な 事業実施が可能

② 既往地下埋設物等による制約がほとんどなく、整備の線形の合理化によるコ スト削減

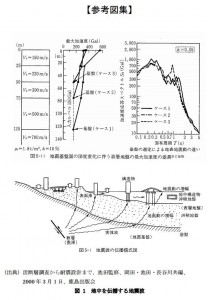

③ 地震の影響を受けにくく安全性、信頼性が高い(図 1 参照)

④ 地上の都市環境保全が確保される

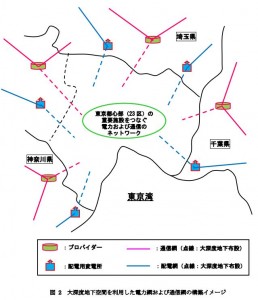

このようにメリットの大きい大深度地下を利用して、都市部において配電網や情報通信 網を構築することにより、信頼性の高い情報基盤を構築できる。ここでネットワーク化す る施設は、大震災、大洪水および大火災などの災害時においてもその機能を確保すべき重 要施設を対象とすべきであり、前述したとおり、皇居、各省庁、主要自治体施設、大病院、 大学等主要研究施設、各種交通の管制施設など社会的影響の大きい施設等に対して、複数 ルート化による配電線路および通信ケーブルの接続を行い、いわゆる情報、電力の道を非 常時の際にも確保できるようにすることである。

5.大深度地下を利用した情報基盤整備のイメージ

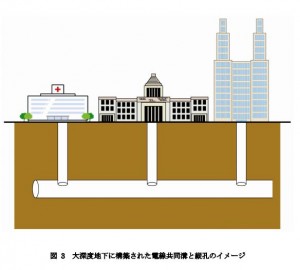

都市部郊外に複数点在させた変電所やデータセンターから大都市東京の地下深くに構築 された電線共同溝を通じて、メッシュ状あるいはループ状にはりめぐらされたケーブルと 接続することにより、非常時においても必要な情報と電力を供給できる状況を確保するも のである。 我が国の重要施設が集中している東京 23 区を例に、大深度地下空間を利用した配電網お よび通信網の構築イメージを図 2 に示す。複数の発電所から高圧の送電網を通って送られ てくる電力は東京郊外の分散された変電所に届き、そこで配電用に降圧(6,600V)され、 それぞれの需要家へ電力が供給される。そして、東京 23 区の配電網のほとんどは大深度地 下空間に構築された電線共同溝に布設することとなる。また、大深度配電の複数ルート化 を実現することでさらに電力供給の信頼性向上を図ることとしている。一方、通信網は東 京郊外等に散在しているプロバイダーのサーバ施設から、電力と同様に大深度地下空間の 電線共同溝を通り、光ケーブル等の通信ケーブルとして他ルートを経由して布設される。 大深度地下空間の電線共同溝から地上施設へは縦孔を通じてケーブルを引込むこととな るが、地震時の際の地表部の変動に追随できるような可撓性をもった方式の検討が重要と 考えられる。シールドマシン等により構築された大深度地下の電線共同溝および重要施設 へつなげる縦孔のイメージを図 3 に示す。

6.参考文献

1)大深度地下と鉄道、道路、ライフライン等のさらなる地下有効利用に向けて、国土交 通省(都市・地域整備局 都市・地域政策課 大深度地下利用企画室)、ENAA Engineering No.121 2009.9

2)レポート 地下利用―最新の話題、ENAA Engineering No.121 2009.9、国土交通省 大 深度地下利用企画室

3)新たな価値を生む空間 大深度地下 ~動き始めた大深度地下利用~、国土交通省大 深度地下利用関係情報ホームページ、国土交通省 都市・地域整備局 都市・地域政 策課 大深度地下利用企画室

4)新たな都市づくり空間 大深度地下 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に ついて、国土交通省大深度地下利用関係情報ホームページ、国土交通省 都市・地域 整備局 都市・地域政策課 大深度地下利用企画室

5)図解入門よくわかる最新発電・送電の基本と仕組み、2011.12.20 斉藤和邦著

6)活断層調査から耐震設計まで、池田監修、岡田・池田・長谷川共編、2000 年 3 月 1 日、 鹿島出版会