閉鎖性海域等における水環境の改善

(東京湾を例として)

1. 東京湾における水質・底質の現状と課題

1.1 水環境悪化のメカニズム

東京湾は閉鎖性海域であり、内部潮汐等の様々な要因による海水交換、貧酸素化、赤潮発生等の水質変動が認められている。この閉鎖性海域では、周囲の陸域からの汚濁の影響を受けやすく、また海水の交換が少ないためにそれらが外部に流出せずに滞留し、富栄養化が進みやすいといった特徴がある。

東京湾のおかれた現状を水環境の観点から整理すると概ね以下に示すとおりとなる。

①海域の状況

- 埋立による砂浜消滅

- 下水や工場排水等による水質悪化

- 漁獲量の落ち込み

- 漂流ゴミ

②下水処理が追いついていない状況

- 合流式の下水処理では雨の多い日は未処理下水が垂れ流されることが多い

- 赤潮発生(植物プランクトンの大増殖)

- 青潮発生(寿命の短い植物プランクトンは死滅後沈殿していき、その分解に海底の酸素が大量に消費されることにより硫化水素を含んだ貧酸素水塊が発生し、浅海域に現れたもの)

③浅瀬や干潟の埋め立てにより、豊富な生物による有機物の分解による海の浄化作用が激減

1.2 東京湾浄化対策の現状

東京湾の水質・底質改善に向けた基本的な方法については以下に示すようなものがある。

a)流入負荷量の削減

○家庭における負荷量削減

・家庭でできる雑排水対策の推進

・小型合併処理浄化槽等の設置

○下水道整備

・整備率の向上

・分流式への転換

・高次処理

○側溝・河川における浄化

・エアレーション

・浄化用水の導入

・底泥の浚渫

・礫間接触参加式浄化施設の建設

○待機起源汚染物質の軽減

・化石燃料の使用削減による窒素酸化物発生量の削減

b)内部負荷量の削減

○陸起源の窒素、りんの削減

○浚渫、覆土等による底質の改善

c)海域負荷量の削減

○失われた干潟、ヨシ原、藻場等を人工的に造成することによる自浄能力の回復

一方、小松、尾上、望月は水質・底質悪化原因解消などの抜本的改善(根治療法)による豊かな時代の東京湾に近づけるという意味では、上記に示した方法において実際に行われてきている取組みは対症療法であるという見方をしている。そして「東京湾再生」という語の定義を「1960年以前の豊かな時代における東京湾の自然の仕組みを参考に、地誌(史)的に東京湾が本来持つべき自然の範疇において、将来の社会が自発的に維持管理・活用していける新しい自然を創出する」としたいと述べている。そのためのアプローチとしては、豊かであったころの条件、社会の変化過程と将来社会の姿等を洗い出し、どのような自然をどこまで再生(創出)するかという社会的目標を明確にすることが重要であるとしている。

2. 閉鎖性海域等における新しい水質・底質の浄化方法

2.1 微細藻類を積極的に活用した新しい水質・底質の浄化方法

提案する浄化方法は、植物性プランクトンをはじめとした微細藻類の光合成作用を使い、特に閉鎖的水域の水質浄化方法に関するものである。太陽光等の光を人工的に水中に積極的に取り込む方法により、ハードな堤体構造等を必要とせず、水深の深いところまで太陽光等の光を到達させ、植物プランクトン等による光合成作用を効率的に行うことを特徴とする。これにより水中の溶存酸素量が増えることにより、水中内の微生物の活動が高まり、ヘドロ等の有機物の分解が進み、水質浄化が行われるものである。

2.1.1 過去の類似研究

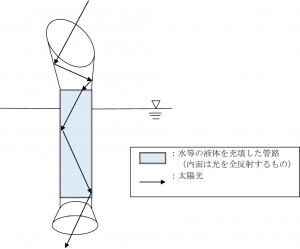

注目すべき過去の研究として、高知大学の深見教授が実施した海上に設置した採光器と光ファイバーにより、太陽光を利用した海底浄化システムに関する実験的研究がある。実験装置の概要を図 2‑1に示す。

本実験は、海底付近(内湾10m~20m)の状況が酸素欠乏状態となり、無機態窒素やリンとともに植物プランクトンが存在し、かつ透明度が低い海水中で行われた。報告では以下のような実験結果が得られたとしている。

【太陽光を利用した海底浄化システムの実験結果】

①見かけ上の酸素濃度増加は観察されなかった。

②光ファイバーで太陽光を導入した実験区と導入しない暗所対照区との間で、溶存酸素濃度の差はほとんど観測されなかった。

③しかし、海底のヘドロ中に含まれる有毒な硫化水素を始めとした硫化物濃度の有意な減少および有機物濃度の減少が3年間の結果で得られた。

<実験装置の海中設置> <採光部> <海水中の光ファイバ先端部>

図 2-1 太陽光を利用した海底浄化システムに関する実験の概要

深見教授のこれら一連の実験的研究は海水中の微細藻類における補償照度(注1)に着目した極めて新規性に富んだ試みと考えられる。しかしながら、本実験から見えてきた課題として次の2点をあげたい。

【本実験から見えてきた課題】

①高い水質浄化対策費用(高額となる集光器および鋼管等の設置架台)

②費用の割に少ない採光量および海中での光照射範囲

(注1)補償照度(compensation light intensity)

|

2.1.2 水質・底質浄化の具体的手法

水中の微細藻類を積極的に活用するという極めて新規性に富んだ方法について、前術した課題を踏まえ、深見教授による実験の応用・改良技術の開発による水質・底質の浄化対策について以下に示すような対策案を検討した。

【水中の微細藻類を積極的に活用した水質・底質の浄化対策】

①太陽光等の光を水中に取り込む方法は、内面の光の反射率を高くした管路等をその先端が水底近くまで届くように固定する。なお、固定した管路等の先端部は透明な材質で覆うものとし、管路等の中には透明度の高い水等の液体を注入しておく。

②水上に突き出た管路等の先には、太陽光を管路内に導くような反射鏡などを取り付けることで水中への光の透過経路を構築する。

③れらの管路等を水質・底質が悪化した箇所に複数本設置することにより、太陽光あるいは人工的な照明光等を水底近くまで射し込ませ、光の届かない水底付近の光合成作用を促進させ、水質浄化を効率的かつ経済的に実施するものである。

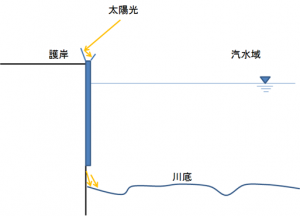

太陽光等の光を水中深くに導く方法の概念図およびその管路を河川の護岸に取り付けたイメージを図 2‑2、図 2‑3に示した。

(撮影場所:羽田空港付近の運河)

図 2‑3 太陽光等の光を水中に導く管路の取付けイメージ

2.1.3 微細藻類を活用した水質・底質浄化方法の留意点および課題

水中の微細藻類を積極的に活用した新しい水質・底質浄化方法について、具体的な装置等の開発を進めていく上で留意すべき点を列挙すると以下に示すとおりとなる。

(1) 太陽光等の光の採光方法

水上に突き出た管路内に太陽光を効率的かつ経済的に取り込む機構を開発し、その器具を構築する必要がある。開発に当たっては、1日の中で太陽の方向や高さが変化していく点を考慮する必要がある。

(2) 光を導く管路内面の反射率向上

管路内に取り込んだ光は管路内の壁面を全反射しながら水底部に届かせる必要があり、反射による損失が少ない反射面の構築が求められる。

(3) 水中先端部の光放出部の透明性確保

管路内を通って透明な管底に届いた光をさらに水底部に届けるためには、管底部の透明性を常に確保する必要がある。管底部に藻などの水中生物が付着し、透明性を妨げることの無いような方法を確立する必要がある。

(4) 経済性に優れた光導入管路の取付け方法

前述した光導入管路の取付けイメージは河川の護岸に固定するものであったが、さらに足場等を利用して河流の中心部付近まで光導入管路を据え付ける方法を確立する必要がある。

(5) ソーラーパネルとLED照明を組み合わせた光の活用

本提案の太陽光を直接水中に導入する方法とは別に、太陽光発電によって発生させるLED照明の光を水中に導く方法も考えられ、具体的な装置の検討並びにコストパフォーマンスの評価などを進め、その有効性を検証することが求められる。

2.2 海流を利用した人工的な海水交換による水質浄化

2.2.1 閉鎖性海域である東京湾の特徴

東京湾の広さは南北50km、東西20kmに広がり、約960km2の面積があり、平均水深は16mである。また、東京湾の流域圏は7,500km22におよび、人口は約2,600万人に至っている。この流域圏から東京湾に1日あたりに流れ込む栄養物質として、窒素が320tf程度、リンが26tf程度と見込まれている。この大量に流れ込む栄養物質によって赤潮発生の原因となる植物プランクトンが大量発生する。

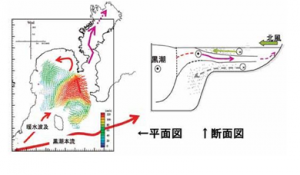

この閉鎖性海域における水の交換は、河川水の流入や1日2回の潮の干満による海水の出入りによって、日々行われている。東京湾の地形とその潮流の代表的なパターンを図 2‑4に示す。水の交換は風による吹送流や比重の差による密度流などを原因とする循環流を閉鎖性海域内に発生させることが様々な観測等により知られてきており、潮の干満や密度流などでは海水交換による水質浄化にはさほど期待できない。これらに対して、閉鎖性水域内に突発的に発生する流れとして海流の流入がある。蛇行しながら日本列島の東側海域を北上する黒潮がたまに東京湾の中に流入することが確認されている。東京湾に流入した黒潮は湾内の海水に比べ温度が高く塩分濃

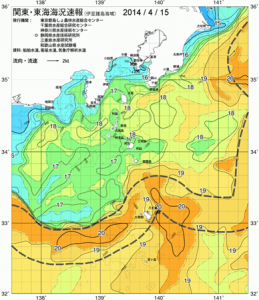

図 2‑4 東京湾の地形とその潮流の代表的なパターン 参考文献9)

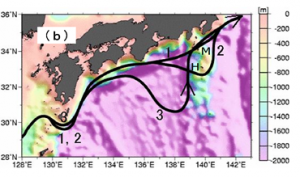

図 2-5 黒潮の東京湾への貫入の模式図 参考文献 9)

度が高いことから湾内の中層に潜り込むことで、黒潮による多くの清浄な海水が中層に入り、表層や低層から高濃度の濁りや栄養物質を含んだ湾内水を湾外に押し出し、海水交換が促進されることとなる。黒潮の東京湾への貫入の模式図を図 2‑5に示す。

一旦水質悪化を起こしてしまっている広範囲の閉鎖性海域に対して、水域の自浄機能のみで水質浄化を期待するのは長い年月を要すこととなる。また、水質改善の様々な手法が提案されているが、それらはあくまで限定的であり、広範囲に底質および水質が悪化した状態を改善するには多額の費用と期間が見込まれる。

2.2.2 黒潮の東京湾導入による海水交換の促進

このような閉鎖性海域の特徴を踏まえ、ある条件が重ならないと起こらないといわれている海流の閉鎖性海域への流入を人工的な方法で積極的に閉鎖性海域に流入させることにより、水質環境が悪化した閉鎖性海域の海水交換を促進させることで、閉鎖性海域内の水質浄化を図るものである。黒潮を利用した東京湾の具体的な浄化方法は以下に示すとおりとなる。

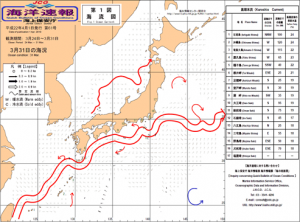

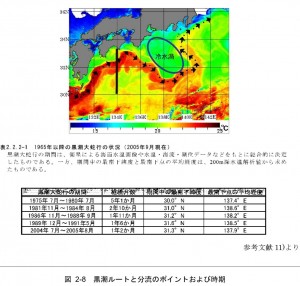

(1) 黒潮のルート確認方法

黒潮の一部を閉鎖性海域へ人工的に流入させるには、まず黒潮が最も閉鎖性海域に流れ込みやすいルートを通るかどうかを水産庁が公開している「海洋速報・推測図」(図 2‑6)や神奈川県水産技術センター(図 2‑7)等を利用し、予測する必要がある。黒潮が東京湾に流れ込むために最も日本列島に接近する地点および時期を特定する。「黒潮の基礎知識」(気象庁HP)に記載されている黒潮ルートと分流のポイントおよび時期に関する部分の抜粋を図 2‑8に示す。

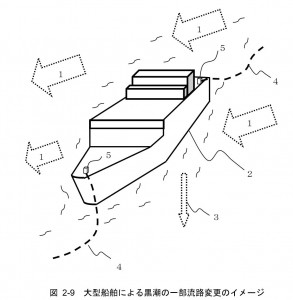

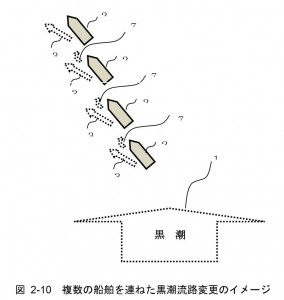

(2) 黒潮ルートの一部の進路変更の方法

上記により特定した地点および時期において、大型船舶または複数の台船などを海流上に並べることで、一部の海流の流向を人工的に東京湾に流れ込ませるようにするものである。その際、海流のエネルギーを受ける船舶や台船等の列が海流にながされないように強力な錨の設置や延長の長い渓流ロープ等による引き留めなどの対応が必要になる。本方法による黒潮の一部流路変更のイメージを図 2‑9に、船舶を複数台連ねて黒潮の分流量を増やすイメージを図 2‑10に示す。

ある条件が重なった場合に過去に何度か黒潮が東京湾に自然に流入していたことがあり、人工的に海流を閉鎖性海域に引き込むことに伴う環境への影響はあっても小さいものと考えられる。本方法を実施するための重要な要素は変化する海流の流れが最も閉鎖性海域に流れ込みやすい時期を狙って行うことにあり、機動性のある船舶や台船等を利用することで海中に構造物を構築する方法などに比べてイニシャルコストおよびランニングコストも少なくすみ、合理的な閉鎖性水域の水質および底質の浄化方法である。

図 2‑6 海洋速報の一例(海上保安庁のHPより)

図 2‑7 関東・東海海況速報の一例(神奈川県水産技術センターHPより)

2.2.3 黒潮の人工的流路変更による水質・底質浄化方法の留意点

2.2.3 黒潮の人工的流路変更による水質・底質浄化方法の留意点

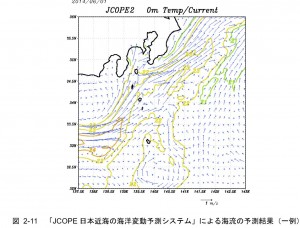

本方法による閉鎖性海域の水質・底質浄化方法の実施においては、以下の点について十分留意 するとともに、その対応策を十分検討することが重要と考えられる。 (1) 黒潮ルートの人工的流路変更の効果検証 国立研究開発法人海洋研究開発機構の海洋・大気環境変動予測応用グループ(グループリ ーダ ー:宮澤泰正)では、以下に示す特徴を有する「JCOPE 日本近海の海洋変動予測シス テム」による海流の流路変動を予測した結果を公表している。予測結果の一例を図 2-11 に示 す。

【「 JCOPE 日本近海の海洋変動予測システム」の特徴】

① 人工衛星 TOPEX/Posedion による海面水位(高度)観測結果を、海洋循環モデ ルと呼ばれる海洋の物理変動を計算するプログラムに導入し、予測出発時点で の渦をモデル内部に表現しておいて計算

② これらの渦が黒潮に影響を及ぼすことにより黒潮が 2-3 ヶ月後に蛇行すること が予測可能

③ 黒潮の流路変動の予測については 50-80 日くらいが予測可能性の限界 ただし、グループリーダーの宮澤氏の話では現状のシステムでは解析メッシュが大きいため、船舶等の大きさ程度では東京湾への流路変更を予測することは困難との見方をされてお り、予測メッシュをさらに細分化した予測モデルの開発が必要との見解を示されている。

ただし、グループリーダーの宮澤氏の話では現状のシステムでは解析メッシュが大きいた

め、船舶等の大きさ程度では東京湾への流路変更を予測することは困難との見方をされてお り、予測メッシュをさらに細分化した予測モデルの開発が必要との見解を示されている。

(2) 人口的流路変更に関する詳細方法 海流の流路を変える手段として喫水が深い大型船を縦列に複数台並べる方法を提案してい

るが、その船舶が海流を受けてもできるだけ流されないように強固な係留ロープとアンカー

が必要になる。したがって、海流を受け止めるだけの軽量で強度の高い繊維製係留ロープな

らびに海底にしっかりと固定されるタイプの錨の選定など、具体的な船舶の係留方法につい て検討する必要がある。

(3) 黒潮接近に関する観測データの取得と活用方法 船舶の調達や係留作業などにある程度の期間を要すこととなるため、人工的な流路変更に

際しては黒潮接近時期およびルート等の的確な予測結果に基づく判断が求められる。したが

って、既設の観測データの取得と分析、必要に応じた予測シミュレーションの実施などを行 うことで、流路変更を行う時期の特定作業を行う必要がある。 (4) 黒潮の人工的流路変更による環境影響評価 これまでもある条件が重なった場合に東京湾に黒潮の一部が流入してきており、一時期に

わたる人工的な黒潮の流入が及ぼす極端な影響は少ないと考えられる。しかしながら、人工

的な黒潮流入による海象および水質等の変化と生物への影響、漁業への影響などを十分考慮 し、必要に応じた対策を施すことが求められる。

3. 終わりに

本報告では富栄養化や貧酸素化などにより水質、底質の悪化が進行している閉鎖的水域に対す

る全く新しい水質・底質浄化方法として、「①植物性プランクトン等の水生生物の光合成作用を促

進させるための水中内への太陽光等の光を積極的に導く方法」と「②海流の一部を人工的に閉鎖

的水域に導くことによる水質浄化を図る方法」について提案した。しかしながら、東京湾などの

閉鎖性海域の水質・底質の改善には、下水道整備等による汚染水の河川流入をいかに抑えるかに

かかっている。そのためには東京湾取り巻く地方自治体(東京湾に流れ込む河川を有する県も含

む)のさらなる下水道整備の取組みが求められている。また、排水基準を上回る事業者等を発見 し、適切な指導を行ういわゆる「G メン」の活躍も期待されるところである。

一方、東京湾ならびにその流入河川を含めた水質・底質の浄化を事業として進めていくための 手法は今後の課題のひとつと位置付けられる。近年、リスクは得意な者が負担することにより小 さくなるという考え方のもと、各関係者がそれぞれ得意なリスクを負担する公民連携(PPP: Public/Private Partnership)によって地域再生プロジェクトを進める動きがある。公民連携に おける官と民の役割については以下に示す関係がある。 「官」:政策目的を民の行動によって達成する 「民」:官の期待を理解して行動する この官と民の関係により進められる公民連携において前提となる考え方には次の4つがあげら れる。 A) 地域自らがつくったビジョンを確実に実現することによって地域価値は実現できる B) 達成すべきビジョンが合理的で説得力があれば、地球規模で行動している人や企業に、 地域の将来が確実にこうなると信頼してもらえるようになる C) 大胆な規制と誘導で地域の価値を守ることは、官に期待される大きな責務である D) 積極的に発案し、行政の提起に賛同して行動を起こしていくことは民間企業、住民、N POの役割である

東京湾の水環境改善に向けた取り組みにおいて、公民連携はひとつの有効な考え方と考えられ る。なお、公民連携を進める上での課題として、以下の事項が指摘されている。 ・事業の決定方法(民意の反映) ・資金調達と金融によるガバナンス機能の発揮 ・事業評価、モニタリング、インセンティブ

これらの取組により東京湾の水質環境の改善が図られ、多様な生物をはぐくむ豊かな環境や自 然景観の創造が進むことによって以下のような波及効果が期待される。 ① 観光客の増大(国内組・海外組) ② 湾岸住民の憩いの増大 ③ 江戸前漁業の収益増大 ④ 東京湾トレイルの進展に伴う地域振興 ⑤ 東京オリンピック開催を活用した水質改善成果の国際社会への PR

4. 謝辞

本提案書をとりまとめるにあたり、高知大学の深見教授、横浜国立大学の古川客員教授、国立

研究開発法人海洋研究開発機構の宮澤グループリーダーの方々に面会時やメールにて助言等いた

だいた。とりわけ、深見教授には本提案書の一部について査読もしていただいた。ここに皆様に 対して感謝の意を表する次第である。

5. 参考文献

1)水産環境の科学、2003.5 早川・安田 著

2)東京湾再生計画―よみがえれ江戸前の魚たちー、2010.8 小松・尾上・望月 著

3)産業融合―産業組織の新たな方向―、2000.12、植草 著

4)企業間連携と産学連携、Inter Lab 2007.5、五島 著

5)21世紀 日本のデザイン、2000.5、三菱総合研究所 編

6)東京湾の汚染と災害、1996.2、河村 編

7)地域再生に金融を活かす、2006.4、根本 著

8)企業間連携と産学連携、Inter Lab 2007.5、五島 著

9)「東京湾内における水の循環、そのおもしろい特徴」、古川恵太 著、国総研アニュアルレ ポート/国土技術政策総合研究所 編 10)「東京湾における密度構造の変化と流れ場―黒潮の流れと東京湾―」日比野忠史、野村宗弘、 岡田知也、古川惠太 共著、港湾技術研究所報告 第 39 巻第 1 号(2000.3) 11)「海洋の健康診断表 総合診断表 第2版、(2.2.2 黒潮)」国土交通省 気象庁 HP 12)「東京湾の水深図」、千葉県HP 13)「鎖」、フリー百科事典{ウィキペディア} 14)「統計解析による船舶諸元に関する研究―船舶の主要諸元の計画基準(案)」、高橋、後藤、 阿部、国総研研究報告 No.28 15)海の環境微生物学、2005.6、石田、杉田 編

16)海洋観測入門、2002.2、柳 著 17)JCOPE(日本近海の海洋変動予測システム) URL http://www.jamstec.go.jp/frcgc/jcope/htdocs/distribution/index.html